Safari au Botswana : Explorez Culture & Traditions d’Afrique Australe

Safari au Botswana : Explorez Culture & Traditions d’Afrique Australe

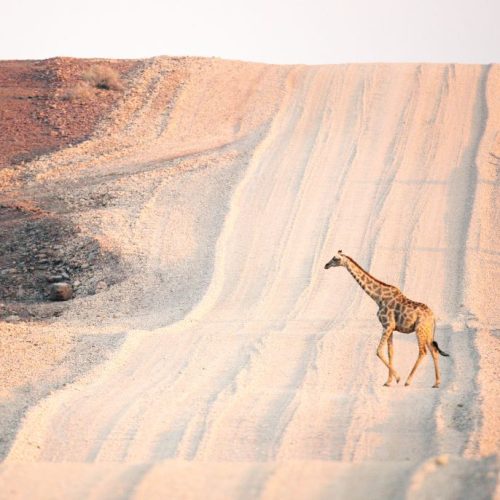

Un safari au Botswana, ce n’est pas seulement observer les animaux dans leur habitat naturel ; c’est également plonger dans une culture fascinante, riche de traditions séculaires. Des peuples autochtones comme les San jusqu’aux groupes majoritaires comme les Tswana, chaque rencontre est une immersion dans un héritage vivant où nature, communauté et spiritualité sont intimement liés. Cet article vous propose un voyage culturel en profondeur pour comprendre l’âme du Botswana au-delà de ses paysages époustouflants.

Héritage culturel du Botswana : une nation bâtie sur l’unité dans la diversité

Les principaux groupes ethniques : Tswana, Kalanga, San et autres communautés

Le Botswana est souvent présenté comme un modèle d’unité, mais cette harmonie repose sur une mosaïque de groupes ethniques aux identités distinctes. Majoritaires, les Tswana représentent environ 80 % de la population. Leur culture, marquée par une forte tradition orale et des structures communautaires comme le kgotla (lieu de rassemblement et de prise de décision), influence profondément la vie politique et sociale du pays. À leurs côtés, les Kalanga, établis surtout dans le nord-est, disposent eux aussi d’un héritage ancien, reconnu pour sa richesse linguistique et artisanale, notamment dans la poterie et la sculpture.

Les San, parfois appelés Bochimans, sont sans doute les plus anciens habitants d’Afrique australe. Leurs traditions de chasse-cueillette, leur langue faite de clics et leur lien spirituel avec la nature sont fascinants. Malheureusement, leur mode de vie est menacé par la modernisation et l’accès réduit à leurs terres ancestrales. Enfin, le Botswana abrite aussi une variété d’autres communautés, comme les Herero et les Nama, qui contribuent chacune, à leur manière, à l’identité multiculturelle du pays.

Ces peuples ne partagent pas seulement un territoire ; ils constituent une véritable mosaïque culturelle où se mêlent rites, langues et traditions. Découvrir leurs coutumes lors d’un safari, c’est élargir sa compréhension du Botswana au-delà de la faune : c’est entrer dans le cœur battant de ses populations.

Langues parlées : entre Setswana, langues locales et héritage colonial anglais

Au-delà de sa diversité ethnique, le Botswana se distingue par une richesse linguistique tout aussi fascinante. La langue officielle est l’anglais, hérité de la période coloniale sous protectorat britannique, et elle reste aujourd’hui largement utilisée dans l’administration, le système éducatif et les médias. Toutefois, dans la vie quotidienne, c’est surtout le setswana qui domine : cette langue bantoue est non seulement la langue nationale, mais elle sert aussi de langue véhiculaire entre les différents groupes ethniques. Elle est parlée par plus de 90 % de la population en seconde ou première langue.

Mais le paysage linguistique du Botswana ne s’arrête pas là. De nombreuses langues locales continuent d’être préservées et transmises, malgré leur statut moins officiel. Parmi elles, le kalanga dans le nord-est, le ndebele dans certaines régions frontalières, ou encore les langues à clics des San comme le !Kung et le Naro, témoignent de traditions linguistiques profondément enracinées. Ces langues portent en elles des visions du monde uniques et une relation spécifique à l’environnement.

Explorer le Botswana, c’est donc aussi tendre l’oreille aux sonorités multiples qui rythment les villages, les marchés ou les feux de camp. Pour les voyageurs curieux, quelques mots de dumela (bonjour en setswana) ou de ke a leboga (merci) suffisent souvent à créer un moment de complicité. Et c’est peut-être là, dans cet échange simple mais sincère, que se révèle toute la magie du pays.

Les traditions orales : fondement de la transmission culturelle

Dans les vastes plaines du Botswana, la tradition orale constitue bien plus qu’un simple moyen de communication : elle est un véritable pilier de la mémoire collective. Transmise de génération en génération à travers récits, proverbes, chants et légendes, elle permet de préserver des savoirs ancestraux, des valeurs communautaires et une profonde connexion avec la nature. Les anciens, respectés comme dépositaires de la sagesse, jouent un rôle central dans cette transmission culturelle. À l’ombre d’un arbre ou à la lueur des flammes d’un feu de camp, ils racontent les exploits des ancêtres, enseignent les règles de conduite ou expliquent les origines des clans.

Chez les San, ces histoires sont indissociables de l’environnement : chaque animal, chaque élément naturel devient un personnage doté d’une signification spirituelle. Pour les Tswana ou les Kalanga, les contes ont aussi pour but de renforcer le lien social, de transmettre des leçons de vie ou d’expliquer les coutumes locales. Cette culture du récit oral façonne les identités, offre une vision du monde unique et résiste encore aujourd’hui à l’érosion des cultures minoritaires. Même si les modes de vie évoluent, cette parole vivante continue de jouer un rôle vital dans les communautés rurales.

Pour les voyageurs en safari, écouter ces récits en contexte, lors d’une rencontre ou d’un moment convivial, permet d’entrer en symbiose avec une société où l’humain et la nature coexistent dans le respect et la continuité. C’est aussi une invitation à découvrir un continent où la tradition orale reste une source inépuisable de richesse humaine et culturelle.

Les rites de passage et cérémonies traditionnelles botswanaises

Le bogwera et le bojale : initiations masculine et féminine chez les Tswana

Dans la culture tswana, les rites de passage tiennent une place essentielle pour marquer le passage à l’âge adulte. Deux des cérémonies les plus emblématiques sont le bogwera pour les garçons et le bojale pour les filles. Ces initiations, profondément ancrées dans les traditions, consistent en une série de rituels, d’enseignements et de périodes de retrait du village, souvent dans la brousse, loin du regard de la communauté. Le bogwera prépare les jeunes hommes à assumer leurs responsabilités sociales, familiales et spirituelles. Il inclut notamment des leçons sur le respect des anciens, les valeurs communautaires, mais aussi des compétences pratiques comme l’élevage ou la chasse.

De leur côté, les jeunes filles participent au bojale, une préparation à la vie de femme, au rôle de future mère et au maintien de l’harmonie familiale. Les aînées leur transmettent des connaissances liées à la santé, la fertilité, les relations sociales et les normes culturelles. Ces rituels sont aussi ponctués de chants, de danses et de symboles forts, qui célèbrent la transformation identitaire de l’adolescent en adulte accompli.

Si ces traditions ont évolué ces dernières décennies sous l’influence de la modernisation, elles restent encore pratiquées dans certaines régions rurales. Elles permettent non seulement de préserver une riche identité culturelle tswana, mais offrent aussi aux voyageurs intéressés par une immersion authentique une compréhension plus intime de la société botswanaise. Observer ces rites ou échanger avec ceux qui les ont vécus donne une tout autre dimension à l’aventure, révélant un Botswana bien au-delà de sa faune majestueuse.

Le mariage traditionnel : une union sociale et symbolique

Dans la culture botswanaise, le mariage traditionnel ne se limite pas à l’union de deux personnes ; il s’agit d’un véritable engagement communautaire et symbolique. Ce rite, appelé lenyalo la setso en setswana, est un processus rythmé par plusieurs étapes essentielles, allant de la négociation de la dot (bogadi) entre les familles, à la célébration de l’union en présence du village tout entier. La dot, souvent constituée de bétail, est un élément central de l’alliance, car elle symbolise le respect envers la famille de la mariée et renforce les liens entre les deux clans.

Les cérémonies sont ponctuées de chants, de danses, de discours rituels et de partage de repas, reflétant l’importance du collectif et la place centrale de la famille élargie. Ce moment marque également l’insertion sociale du couple dans la communauté, avec des obligations mutuelles et des responsabilités partagées. Le mariage devient ainsi un socle de cohésion sociale et de pérennité culturelle.

Pour le visiteur en quête d’authenticité, assister à un mariage traditionnel au Botswana est une expérience rare et émouvante. Cela permet de mieux saisir les valeurs qui sous-tendent les sociétés locales : l’hospitalité, la transmission, le respect des aînés, mais aussi la beauté des gestes symboliques qui subliment les étapes de la vie. Une fenêtre sur une Afrique vivante, où traditions et identité s’entrelacent sous le regard bienveillant des anciens.

Liste des cérémonies observables selon les saisons dans les villages

Tout au long de l’année, les villages du Botswana vivent au rythme des saisons et des cérémonies qui en découlent. Ces rendez-vous culturels, souvent enracinés dans les activités agricoles, les cycles de la vie ou les croyances animistes, offrent aux voyageurs curieux une opportunité rare d’assister à des rituels profondément authentiques. Voici une liste de cérémonies que l’on peut observer selon les périodes de l’année :

- Janvier – Mars : Pendant la saison des pluies, les danses de pluie sont encore pratiquées dans certaines zones rurales. Elles visent à remercier les ancêtres pour l’abondance ou à implorer une fin de sécheresse.

- Avril – Juin : Période de récolte pour de nombreuses cultures, elle coïncide avec des festivités communautaires où chants, tambours et partages de nourriture marquent la gratitude envers la terre. C’est aussi le moment idéal pour assister à certains bogwera dans les villages plus isolés.

- Juillet – Août : Les mois d’hiver, secs et frais, sont souvent choisis pour les cérémonies d’initiation, notamment chez les Tswana et les Kalanga, car ils permettent de regrouper les jeunes sans perturber les cycles agricoles. Les villages résonnent alors de chants initiatiques et de danses de passage.

- Septembre – Octobre : Juste avant la saison des pluies, certaines communautés San organisent des danses de guérison, spectacles intenses mêlant chants en transe et mouvements rituels dans la poussière des plaines. Ces cérémonies nocturnes sont parmi les plus envoûtantes du pays.

- Novembre – Décembre : C’est souvent le moment des rites de fertilité et des prières aux esprits pour de bonnes pluies. Dans les villages herero ou nama notamment, on célèbre la connexion à la terre et aux ancêtres par des danses traditionnelles colorées et des repas communautaires.

Ces rituels, bien que parfois discrets ou réservés aux membres de la communauté, peuvent être partagés avec bienveillance aux visiteurs dans un cadre respectueux. Lors d’un safari culturel organisé sur mesure avec Hors Pistes Afrique Australe, il devient possible d’assister à ces moments forts du calendrier villageois, pour une immersion intense dans la vie quotidienne et spirituelle du Botswana.

Art et artisanat : miroir de l’esthétique botswanaise

La vannerie et les paniers de Mokola : l’excellence artisanale au féminin

Au cœur des villages ruraux du nord du Botswana, l’art de la vannerie perpétue un savoir-faire millénaire transmis de mère en fille. Principalement pratiquée par les femmes de la communauté Wayeyi et les Hambukushu, la confection de paniers en fibres de palmier mokola est bien plus qu’un artisanat : c’est une expression artistique, une source de revenus et un pilier culturel. Le palmier mokola, plante endémique aux rivières du delta de l’Okavango, fournit une fibre souple, résistante et parfaitement adaptée à la vannerie fine. Teintée naturellement à partir de racines, d’écorces ou de fruits, chaque brin raconte une histoire, chaque motif géométrique porte une signification sociale ou spirituelle.

Ces paniers sont avant tout utilitaires – servant au transport des récoltes, au stockage des céréales ou à la préparation des repas –, mais ils sont aussi de véritables œuvres d’art qui jouent aujourd’hui un rôle de premier plan dans la promotion de l’artisanat botswanais à l’international. Certains modèles emblématiques, comme le « ujoga » à fond rond ou le « tengwana » plat, font désormais partie des collections de musées ou des souvenirs prisés par les voyageurs. Le processus de fabrication, lent et minutieux, révèle une patience et un talent hors du commun : il faut parfois plusieurs semaines pour achever un seul panier tissé à la main.

Rencontrer ces artisanes lors d’un safari culturel organisé avec Hors Pistes Afrique Australe, c’est découvrir un métier d’art incarné, vivant et résilient. C’est aussi participer à un tourisme plus équitable, qui valorise le rôle crucial des femmes dans le maintien des traditions et l’économie locale. Une immersion simple mais poignante dans un Botswana qui palpite dans chaque fibre tressée du mokola.

La sculpture sur bois et la poterie villageoise

Dans les villages reculés du Botswana, l’artisanat du bois et de la terre s’anime dans les gestes ancestraux des artistes locaux. La sculpture sur bois est une tradition particulièrement vivante chez les Kalanga et les Hambukushu, réputés pour la finesse de leur travail. Utilisant des essences locales comme le mopane ou le bois de teck, les artisans façonnent des figurines animalières, des masques rituels ou des objets utilitaires mêlant esthétique et fonction. Chaque pièce est unique, souvent chargée de symboles liés à la spiritualité, à la nature ou à l’histoire des clans. Cette pratique, transmise oralement, reste un pilier de l’identité culturelle, même si elle s’adapte aujourd’hui aux goûts des touristes en quête de souvenirs authentiques.

La poterie villageoise joue un rôle tout aussi fondamental, notamment dans les communautés kalanga et tswana. Façonnées à la main sans recours à un tour, les poteries sont ensuite cuites à ciel ouvert dans des fourneaux rudimentaires. Ces objets – jarres à eau, plats de cuisson, bols décorés – témoignent d’une intelligence artisanale adaptée aux conditions rurales. Mais au-delà de leur usage domestique, certaines poteries revêtent une fonction rituelle lors des mariages, des rites de passage ou des cérémonies agricoles. Les décors incisés ou peints, souvent géométriques, retracent le lien avec les ancêtres ou les éléments naturels.

Explorer ces ateliers lors d’un safari culturel permet de rencontrer ces créateurs passionnés et souvent méconnus, dont les œuvres silencieuses racontent l’histoire d’un peuple. C’est aussi l’occasion de soutenir un patrimoine vivant qui, malgré l’évolution des temps, conserve toute sa vitalité au cœur de la brousse botswanaise.

Tableau des objets artisanaux emblématiques du Botswana et leur signification

Au-delà de leur fonction utilitaire ou décorative, les objets artisanaux du Botswana racontent l’histoire des communautés, traduisent des savoirs anciens et véhiculent des messages sociaux et spirituels. Voici un aperçu des créations les plus emblématiques, issues des différentes régions du pays, qui enrichissent toute immersion culturelle au cours d’un safari avec Hors Pistes Afrique Australe :

| Objet artisanal | Origine culturelle | Matériaux utilisés | Signification ou usage traditionnel |

| Paniers en mokola | Wayeyi, Hambukushu | Fibre de palmier mokola, teintures naturelles | Utilisés pour le transport, le stockage, et les rituels domestiques ; chaque motif géométrique symbolise un élément de la nature ou une valeur familiale |

| Bijoux en perles de verre | San, Kalanga | Perles, ficelles de cuir ou de fibre naturelle | Offerts en cadeaux d’initiation ou de mariage, ces bijoux reflètent le statut social, l’identité tribale et la sagesse des anciens |

| Sculptures animalières en bois | Kalanga, Hambukushu | Bois de mopane ou ébène | Représentations symboliques d’animaux totems liés à la spiritualité locale et aux récits de création |

| Jarres de poterie | Tswana, Kalanga | Argile, eau, pigments naturels | Utilisées dans les cérémonies agricoles, les mariages et les rites de fertilité ; les motifs décoratifs indiquent l’origine clanique |

| Arcs et flèches traditionnels | San | Bois, tendons, plumes, poison végétal | Symbole de survie et de lien ancestral à la terre ; essentiels dans les rituels de transmission culturelle et de chasse rituelle |

Rencontrer les artisans dans leurs villages, comprendre le sens caché derrière chaque objet, c’est toucher du doigt l’âme vivante du Botswana. Lors d’un safari organisé avec Hors Pistes Afrique Australe, ces moments privilégiés permettent de voyager non seulement dans l’espace, mais aussi dans le temps et la mémoire collective des peuples botswanais.

Musique, danse et arts de la scène : une expression des identités communautaires

Chants polyphoniques et danses traditionnelles : au cœur des rassemblements sociaux

Dans les villages du Botswana, les chants polyphoniques et les danses traditionnelles ne sont pas de simples divertissements : ils forment le ciment de la vie communautaire. Chaque rassemblement important – qu’il s’agisse d’un rite de passage, d’une cérémonie de guérison ou d’une fête agricole – est rythmé par ces expressions artistiques collectives. Les chants polyphoniques tswana, souvent interprétés sans instruments, utilisent des harmonies vocales complexes où les voix dialoguent davantage qu’elles ne s’accompagnent. Ce type de chant renforce la cohésion du groupe et évoque des récits ancestraux, des prières ou des messages sociaux.

Quant aux danses traditionnelles, elles sont tout aussi emblématiques. Elles varient selon les groupes ethniques mais obéissent souvent à une logique rituelle : invoquer les esprits, célébrer les moissons ou encadrer des événements sociaux majeurs. Les danseurs san, par exemple, entrent dans une forme de transe au rythme des percussions répétitives, tandis que les Kalanga privilégient des mouvements coordonnés, accompagnés de chants entonnés en cercle. Les costumes, parés de plumes, de perles ou de tissus brodés, ajoutent une dimension visuelle et symbolique forte à chaque performance.

Assister à ces rituels musicaux lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, c’est plonger dans une forme d’art vivante et collective, où l’esthétique et l’émotion se rejoignent. C’est aussi comprendre combien chanter et danser ensemble tissent un lien entre passé et présent, renforcent l’identité du groupe et offrent aux visiteurs une expérience sensorielle dense et authentique.

Instruments de musique traditionnels : du setinkane au segaba

Au cœur du Botswana, la musique traditionnelle résonne à travers des instruments uniques, véritable reflet des cultures locales. Deux des plus emblématiques sont le setinkane et le segaba, souvent utilisés pour accompagner chants, danses et récits oraux lors des rassemblements communautaires. Le setinkane, parfois appelé “piano africain”, est un petit instrument à lamelles (lamellophone), fabriqué à partir de bois et de fines tiges métalliques. Chaque lamelle produit une note différente, ce qui permet de composer des mélodies douces, souvent jouées en introspection ou pour accompagner les contes au coin du feu. Facilement transportable, il est particulièrement prisé des jeunes musiciens et continue d’évoluer avec des touches plus modernes.

Plus spectaculaire, le segaba est un violon monocorde traditionnel, répandu principalement chez les Tswana et certains groupes Herero. Constitué d’un manche en bois, d’un cordon unique en fil métallique et d’une caisse de résonance improvisée (souvent une vieille boîte de conserve), il est joué à l’archet et produit un son grave, vibrant et presque mélancolique. Le musicien place l’instrument contre la joue, faisant corps avec ses vibrations. Le segaba est souvent utilisé pour exprimer des émotions profondes ou accompagner les rituels spirituels.

Ces instruments, bien que simples en apparence, incarnent l’âme sonore du Botswana. Ils ne servent pas uniquement à faire de la musique, mais à raconter, transmettre et connecter les générations. Lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, il est possible d’assister à des démonstrations vivantes de ces traditions musicales, entre improvisation et transmission. Un voyage sonore aussi envoûtant qu’inattendu, qui révèle toute la richesse cachée du patrimoine botswanais.

Les festivals culturels populaires : Maitisong Festival, Domboshaba Festival, Kuru Dance Festival

Au-delà de ses paysages spectaculaires et de sa diversité ethnique, le Botswana célèbre aussi sa richesse culturelle à travers plusieurs festivals emblématiques, véritables fenêtres ouvertes sur les traditions vivantes du pays. Parmi eux, trois événements se distinguent par leur atmosphère unique, leur ancrage régional et leur capacité à fédérer les communautés autour de l’art, de la danse et de l’histoire.

Le Maitisong Festival, organisé chaque année à Gaborone depuis 1987, est considéré comme le plus grand festival d’arts de la scène au Botswana. Pendant une semaine, les rues s’animent au rythme du théâtre, de la danse contemporaine, de la musique live et des performances urbaines. Ce rendez-vous attire aussi bien les artistes locaux que des troupes issues de toute l’Afrique australe. Son énergie urbaine, sa diversité artistique et sa portée éducative en font un moment fort du calendrier culturel botswanais.

Plus au nord, le Domboshaba Festival se tient en octobre près des ruines historiques de Domboshaba, un site ancien du peuple Kalanga. C’est l’un des rares festivals à rendre hommage de manière aussi complète à l’histoire précoloniale du pays. Les festivités incluent des démonstrations de danse kalanga, des expositions artisanales, des concours culinaires traditionnels et des récitations d’histoires orales. Le site sacré, lui-même classé patrimoine national, sert de toile de fond à cet événement à la fois festif et pédagogique.

Le Kuru Dance Festival, enfin, est un bijou culturel célébrant l’héritage des peuples San. Il se déroule dans la région reculée de D’Kar, dans le désert du Kalahari. Ce festival met en avant les danses de guérison, les récits cosmogoniques, les chants en langue à clics et les coutumes spirituelles de ces communautés ancestrales. Chaque année, plusieurs groupes San venus de toute l’Afrique australe se réunissent pour faire vivre leur patrimoine immatériel dans un esprit de transmission et de fierté identitaire. Pour les voyageurs, c’est une opportunité rare d’assister à des rituels authentiques, profondément liés à la nature et à la spiritualité.

Assister à l’un de ces festivals lors d’un safari culturel Hors Pistes, c’est découvrir le Botswana comme un vivier vibrant de cultures vivantes, où l’art scénique, la mémoire ancestrale et le sens communautaire s’expriment à ciel ouvert. Ces célébrations rappellent que la culture, ici, n’est pas figée, mais dansée, chantée et partagée avec enthousiasme.

Les croyances, spiritualités et religions au Botswana

La coexistence entre christianisme, croyances ancestrales et syncrétisme

Au Botswana, la rencontre entre christianisme et traditions religieuses locales a donné naissance à un riche syncrétisme spirituel qui façonne encore aujourd’hui la vie quotidienne des communautés. Si le christianisme – introduit à l’époque coloniale par les missionnaires européens – est désormais largement pratiqué et visible dans les pèlerinages, les offices du dimanche ou les écoles religieuses, il n’a pas effacé les croyances anciennes. Bien au contraire, de nombreuses familles intègrent dans leur foi chrétienne des rituels liés à la communication avec les ancêtres, les forces de la nature ou les esprits protecteurs.

Par exemple, il n’est pas rare qu’un individu consulte un ngaka (guérisseur traditionnel) tout en étant membre actif d’une église. Ces guérisseurs, parfois considérés comme des intermédiaires entre le monde des vivants et celui des esprits, sont sollicités pour soigner les maux physiques, apaiser les conflits ou protéger contre la malchance. Ils utilisent des techniques héritées de savoirs anciens : plantes médicinales, divination par les os, prières ou rituels de purification. Dans ces pratiques, la foi chrétienne cohabite souvent avec une dimension ancestrale profondément enracinée.

Cette capacité à faire coexister différents référentiels spirituels reflète la grande souplesse religieuse du Botswana, où les individus peuvent participer à une messe le dimanche matin et organiser, le soir venu, une cérémonie familiale dédiée aux ancêtres autour d’un feu de camp. Ce mélange harmonieux crée des formes originales de spiritualité où les chants d’église se mêlent à ceux des tambours traditionnels, où les valeurs chrétiennes résonnent avec les anciens préceptes oraux sur le respect de la nature ou de l’équilibre social.

Pour les voyageurs férus de culture, cette dimension spirituelle hybride offre une lecture enrichie du territoire. Entre les croix plantées dans les cours des villages et les troncs d’arbres ornés de talismans, chaque symbole parle d’une foi multiple, vivante et résiliente. Un safari culturel au Botswana, c’est aussi cela : découvrir une terre où passé et présent prient côte à côte, où l’invisible tisse les liens d’un peuple en marche entre racines et modernité.

Le rôle des guérisseurs traditionnels (dingaka) et des ancêtres

Dans de nombreux villages du Botswana, le recours aux dingaka, guérisseurs traditionnels, reste une pratique quotidienne profondément ancrée dans les mentalités. Bien plus que de simples praticiens de la médecine alternative, ces figures respectées endossent un triple rôle de guérisseur, conseiller spirituel et transmetteur culturel. Leur savoir repose sur une combinaison de plantes médicinales locales, de prières rituelles et de techniques divinatoires (comme la lecture des os ou le lancer de coquillages), permettant d’interpréter les événements de la vie à la lumière des forces invisibles. Chez les Tswana comme chez les Kalanga et les San, on croit que certaines maladies ou malchances proviennent d’un dérèglement dans la relation avec les ancêtres.

Les ancêtres, perçus comme des esprits bienveillants mais exigeants, jouent un rôle central dans l’équilibre social et individuel. Ils doivent être honorés, consultés et parfois même apaisés à travers des offrandes, des libations ou des cérémonies spécifiques souvent dirigées par le dingaka. Ces rituels permettent de restaurer l’harmonie entre le monde des vivants et celui des esprits. Ainsi, lorsqu’un conflit familial éclate ou qu’une épidémie touche un village, on ne cherche pas uniquement une cause rationnelle : la lecture symbolique de l’événement est primordiale.

Pour le voyageur attentif, approcher ces traditions lors d’un safari culturel en immersion avec Hors Pistes Afrique Australe est une expérience unique. Échanger avec un guérisseur ou assister, avec respect et discrétion, à une session de divination ou à un rituel de réconciliation permet de comprendre une facette essentielle de l’identité spirituelle botswanaise. C’est aussi l’occasion de découvrir un Botswana invisible à l’œil nu, mais omniprésent dans la vie quotidienne : un monde de forces invisibles, de transmissions sacrées et d’histoires racontées à la lumière d’un feu ancestral.

Impacts des croyances sur la vie quotidienne et les décisions communautaires

Les croyances ancestrales au Botswana ne se contentent pas d’exister en parallèle de la modernité : elles façonnent littéralement le quotidien dans de nombreuses communautés rurales. Chaque décision importante – qu’elle concerne la construction d’une maison, l’organisation d’un mariage, ou même la tenue d’une réunion du conseil local – prend en compte les forces spirituelles, les signes transmis par les ancêtres ou les recommandations des guérisseurs traditionnels. Ce système de pensée, ancré dans une conception cyclique du temps et une vision holistique de l’univers, attribue une valeur symbolique à chaque geste collectif. Avant d’abattre un arbre sacré, d’ouvrir un nouveau champ ou de déplacer un cimetière, des rites d’autorisation sont organisés pour s’assurer du soutien spirituel des forces invisibles.

La présence d’un kgotla – lieu traditionnel de débat et de prise de décision communautaire – démontre également à quel point la spiritualité influence l’ordre social. Lorsqu’un conflit naît dans un village, on ne l’aborde pas uniquement sous l’angle juridique ou rationnel, mais en interrogeant les causes profondes d’un déséquilibre qui pourrait impliquer les ancêtres mécontents ou un manquement aux coutumes. Cette approche permet non seulement de régler le litige, mais de restaurer l’harmonie globale entre les êtres humains, leur environnement et le monde spirituel.

Pour les voyageurs curieux, comprendre ces dynamiques, c’est s’ouvrir à une autre façon de lire le monde, où les choix ne se prennent jamais seuls, mais avec l’avis des anciens, des esprits et des traditions. Une réalité bien vivante à découvrir lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, où chaque rencontre révèle la puissance tranquille du sacré au cœur de la vie communautaire.

Les Bushmen (San) : gardiens d’une culture millénaire

Histoire, marginalisation et reconnaissance des peuples San

Les San, souvent désignés comme les premiers habitants de l’Afrique australe, portent l’héritage d’une culture millénaire façonnée par des siècles de vie en harmonie avec les vastes paysages du Kalahari. Leur histoire, complexe et marquée par une résilience admirable, est aussi jalonnée de marginalisation. Pendant longtemps, les San ont été perçus à travers le prisme de stéréotypes coloniaux, relégués aux marges de la société botswanaise et privés de leurs terres ancestrales avec le développement de parcs nationaux et de projets miniers. Dépossédés de leurs zones de chasse et soumis à une pression croissante pour abandonner leur mode de vie semi-nomade, ils ont dû s’adapter, souvent au prix de grandes pertes culturelles.

Cependant, un mouvement de reconnaissance culturelle a émergé au cours des dernières décennies. Des initiatives locales et internationales ont permis aux San de revendiquer leurs droits, promouvoir leur langue et réaffirmer leur identité unique. Le Kuru Development Trust, par exemple, soutient des projets d’éducation, d’artisanat et de danse traditionnelle visant à préserver leur patrimoine. Les festivals comme le Kuru Dance Festival offrent aussi une scène à leurs formes d’expression ancestrales. Aujourd’hui, bien que les défis restent nombreux – notamment en matière d’inclusion sociale et d’accès aux ressources –, la voix des San résonne à nouveau avec force.

Découvrir leur histoire lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, c’est aller à la rencontre d’un peuple encore méconnu, mais porteur d’une sagesse ancienne sur la gestion des ressources naturelles, la coexistence pacifique et le respect du vivant. C’est aussi entendre les murmures d’un passé qui, loin d’être figé, continue d’inspirer les générations futures.

Le savoir ancestral : chasse, cueillette, médecine et rites chamaniques

Bien avant l’apparition des frontières modernes, les peuples autochtones d’Afrique australe – notamment les San – ont perfectionné un savoir ancestral transmis oralement au fil des générations. Leur mode de vie reposait sur une symbiose profonde avec l’environnement, illustrée par leurs pratiques de chasse-cueillette d’une précision remarquable. Grâce à leur connaissance fine de l’écosystème du Kalahari, ils savaient repérer les pistes d’antilopes, prélever des racines comestibles ou extraire l’eau de certaines plantes dans les zones les plus arides. Leurs arcs et flèches enduits de poisons végétaux étaient fabriqués avec soin, tandis que chaque geste de la chasse obéissait à un équilibre éthique avec le vivant.

Ce lien avec la nature se prolonge dans leur savoir médicinal, basé sur l’usage de plus de 300 plantes sauvages sélectionnées pour leurs vertus curatives. Feuilles de devil’s claw contre les douleurs articulaires, décoctions de racines pour soulager les fièvres ou applications d’écorce pour désinfecter les plaies : cette pharmacopée naturelle, combinée à un savoir pratique du corps et des énergies, fait encore l’objet de transmissions au sein des communautés les plus ancrées. Mais c’est sans doute dans les rites chamaniques que s’exprime le plus pleinement leur relation au sacré : lors des fameuses danses de guérison, les anciens entrent en transe, invoquant les esprits pour rétablir l’harmonie entre l’homme et le monde invisible.

Pour les voyageurs en quête d’expériences hors du commun, ces pratiques constituent une porte d’entrée vers une autre perception du monde, profondément respectueuse du rythme naturel et de l’invisible. Lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, assister à un rituel chamanique authentique ou observer une démonstration de pistage traditionnel devient une rencontre marquante avec un mode de vie ancestral, à mille lieues de la frénésie moderne — mais irrésistiblement inspirante.

Projets communautaires et préservation de la culture San aujourd’hui

Face aux bouleversements économiques et culturels, les communautés San n’ont pas seulement résisté : elles ont aussi su se réinventer, notamment grâce à des projets communautaires innovants qui visent à préserver leur patrimoine tout en répondant aux besoins contemporains. Ces initiatives, souvent portées par des alliances entre ONG locales, acteurs éducatifs et groupes autochtones, travaillent à la revalorisation de la culture San par le biais de la formation, de l’artisanat, du tourisme responsable et de la documentation linguistique.

Par exemple, dans la région de D’Kar, le Kuru Art Project permet à de jeunes artistes San d’exprimer leur univers à travers la peinture, dessinant des œuvres inspirées de la chasse, des animaux totems et des rêves chamaniques. Ces créations sont non seulement exposées à l’international, mais elles financent directement l’accès à l’éducation et à la santé dans leur communauté. D’autres projets mettent l’accent sur la transmission orale intergénérationnelle : les enfants apprennent le pistage, les danses traditionnelles ou les chants à clics auprès des anciens, dans des camps éducatifs mêlant nature et culture.

Le tourisme, lorsqu’il est éthique et co-construit, joue lui aussi un rôle clé. À travers des excursions guidées par des membres San, les visiteurs peuvent découvrir le pistage, les histoires mythiques et les techniques de survie du désert. Ces activités sont pensées non comme des spectacles, mais comme des espaces d’échange réciproque, permettant aux San d’être fiers de leur héritage tout en générant des revenus complémentaires. En soutenant ces initiatives lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, les voyageurs contribuent à un modèle où la culture ne se fige pas dans un musée : elle vit, se raconte et s’adapte. Une manière concrète de participer à la préservation d’un savoir millénaire en perpétuelle renaissance.

La place du bétail, du boma et du village dans l’organisation sociale

Le bétail comme symbole de richesse, pouvoir et lien social

Au Botswana, le bétail occupe une place bien plus centrale qu’un simple rôle économique : il est un symbole vivant de richesse, de pouvoir et d’ancrage communautaire. Posséder des vaches, des chèvres ou des moutons, c’est afficher un statut social reconnu et respecté. Chez les Tswana notamment, le bétail est souvent considéré comme une véritable monnaie sociale : il intervient dans le paiement de la dot (bogadi) lors des mariages, comme offrande rituelle pour les ancêtres ou dans la compensation de litiges entre familles.

Au-delà de son rôle dans les échanges, le bétail est aussi un outil de cohésion : il renforce les liens entre individus et familles à travers un système complexe de dons, de prêts et de partages. Confier une bête à un proche pour la faire paître ou offrir un veau pour remercier un ancien sont des pratiques courantes, qui entretiennent une solidarité intergénérationnelle. Les troupeaux sont souvent gardés par plusieurs familles regroupées, dans des boma (enclos) communautaires construits en périphérie des villages. Ces espaces, protégés par des palissades de branches, agissent comme des points de rencontre où l’on discute, surveille le bétail et renforce l’identité collective.

Pour les peuples pasteurs comme les Herero, le bétail prend même une dimension spirituelle : certaines vaches sont nommées, chantées, et traitées avec un respect quasi sacré. Leur robe, leur lignée, leur comportement sont chargés de significations symboliques liées aux ancêtres et à la destinée du clan. Observer ces pratiques lors d’un safari culturel organisé par Hors Pistes Afrique Australe, c’est comprendre que derrière chaque animal se cache un réseau complexe de valeurs, d’histoires et de liens.

Le boma traditionnel : architecture et vie communautaire

Le boma traditionnel, au cœur de nombreux villages botswanais, est bien plus qu’un simple enclos pour le bétail : c’est un élément central de l’organisation sociale et culturelle. Généralement construit en branchages épineux, parfois renforcé avec de la boue ou de la paille, le boma délimite un espace sécurisé pour les animaux domestiques la nuit, tout en jouant un rôle stratégique dans la protection du village contre les prédateurs. Au-delà de sa fonction pratique, le boma incarne aussi une forme d’architecture vernaculaire, modelée par l’environnement et les savoirs locaux, avec une symbolique forte autour de la communauté, de la sécurité et de l’accueil.

Les bomas privés, établis à proximité des habitations, sont souvent gérés à l’échelle familiale, tandis que les bomas communautaires rassemblent les troupeaux de plusieurs familles, favorisant l’entraide et les interactions quotidiennes. C’est au sein du boma que les anciens se réunissent le matin pour discuter des tâches du jour, que les jeunes enfants apprennent à reconnaître les animaux, et que se transmettent de précieuses connaissances liées à l’élevage et au climat. Le boma devient ainsi un espace de vie à ciel ouvert, où se nouent dialogues, apprentissages et rites informels.

Lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, découvrir un boma traditionnel, accompagné par un guide local, permet d’entrer au cœur du quotidien rural. On y lit une culture bâtie sur la patience, la coopération et l’adaptation aux éléments. C’est une rencontre intime avec les valeurs fondamentales du Botswana : le respect du vivant, la force du collectif et l’ingéniosité de l’habitat traditionnel.

Structure typique d’un village botswanais et rôles sociaux

Dans les zones rurales du Botswana, la structure du village reflète une organisation sociale profondément enracinée dans les traditions communautaires. Un village typique s’articule autour du kgotla, un espace ouvert placé au centre, souvent ombragé par un arbre ancestral, où se tiennent les réunions du conseil, les audiences publiques et les débats collectifs. Ce lieu symbolise la participation citoyenne : toute personne, homme ou femme, peut s’y exprimer devant les anciens, bien que la parole y soit traditionnellement dominée par les chefs et les anciens respectés.

Les habitations, appelées rondavels, sont construites en torchis avec des toits coniques de chaume, regroupées par unités familiales étendues. Chaque foyer dispose souvent d’un enclos pour les petits animaux, et les bomas, en périphérie, accueillent le bétail plus important. Les rôles sociaux sont clairs et fonctionnels : les hommes s’occupent principalement du bétail, de la chasse et de la sécurité, tandis que les femmes sont au cœur des activités agricoles, de l’artisanat et de la gestion domestique. Les enfants, dès leur plus jeune âge, intègrent ces dynamiques en aidant aux tâches quotidiennes tout en recevant une éducation informelle basée sur l’observation et la transmission orale.

Les anciens occupent une place centrale en tant que détenteurs de la sagesse et médiateurs sociaux. Le respect envers leur autorité est fondamental et il n’est pas rare que leurs décisions restent valides en l’absence même de toute structure officielle. Visiter un village traditionnel lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, c’est s’immerger dans un modèle de vie où chaque membre joue un rôle essentiel pour l’équilibre collectif, et où l’architecture, l’organisation spatiale et les interactions sociales reflètent un savoir-vivre ancestral.

La gastronomie : découvrir le Botswana dans l’assiette

Plats traditionnels : seswaa, pap, mopane worms et viandes séchées

La gastronomie du Botswana est à l’image de sa culture : ancrée dans les traditions, simple en apparence mais pleine de caractère. Parmi les plats emblématiques, impossible de passer à côté du seswaa, véritable met national. Ce plat de viande (souvent du bœuf ou du chèvre) est lentement bouilli puis effiloché à la main, sans épices extravagantes, pour conserver un goût brut mais savoureux, généralement servi lors des cérémonies et festivités. Il accompagne à merveille le pap, une sorte de polenta assez dense à base de farine de maïs, pilier de l’alimentation quotidienne. Nourrissant et économique, le pap est souvent dégusté avec une sauce tomate ou des légumes en purée.

Plus audacieux pour les papilles occidentales, les mopane worms (chenilles du mopane) font partie intégrante du régime traditionnel dans certaines régions. Riches en protéines, elles sont récoltées à la main, bouillies puis séchées, et parfois grillées ou intégrées dans des sauces pimentées. Si leur texture surprend, leur goût intense rappelle parfois celui du champignon séché ou du bœuf fumé. Enfin, les viandes séchées, comme le biltong sud-africain, occupent aussi une place de choix au Botswana : bœuf, gibier ou chèvre sont nettoyés, salés, puis séchés au soleil pendant plusieurs jours, pour en faire des en-cas pratiques et riches en nutriments, prisés des éleveurs et des voyageurs.

Lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, déguster ces plats typiques, souvent préparés à la braise et partagés sous un ciel étoilé, c’est plonger dans l’authenticité d’une terre fière de ses saveurs. Un voyage culinaire simple mais puissant, à la rencontre des goûts du Kalahari.

Liste des ingrédients locaux emblématiques et leur utilisation

La richesse culinaire du Botswana ne repose pas seulement sur ses plats emblématiques, mais aussi sur une gamme d’ingrédients locaux à la fois simples et puissants, qui confèrent à la cuisine une identité authentique. Ces produits, issus du climat semi-aride du pays et des traditions agricoles ancestrales, sont utilisés au quotidien, transmis entre générations et valorisés lors des moments festifs. En voici une liste non exhaustive à découvrir lors d’un safari culturel :

- Sorgho (mabele) : Céréale rustique utilisée pour préparer une bouillie épaisse nommée ting, souvent consommée au petit déjeuner ou en accompagnement de plats salés. Peu exigeant en eau, le sorgho est pilé puis fermenté, ce qui lui donne une saveur légèrement acidulée.

- Courges africaines (lerotse) : Délicates et sucrées, ces courges sont souvent cuites à la vapeur ou mélangées à des sauces. Leur saveur douce équilibre parfaitement la richesse des viandes traditionnelles.

- Feuilles de morogo : Terme générique pour désigner les légumes-feuilles sauvages comme l’amarante ou les épinards africains. Très nutritives, ces feuilles sont bouillies puis sautées avec des oignons pour un accompagnement quotidien riche en fer et en saveurs.

- Haricots autochtones (ditloo) : Variété locale aux grains larges et délicieux une fois mijotés. Ils constituent une base protéinée importante dans l’alimentation rurale et sont souvent cuisinés avec des tomates et des épices légères.

- Fruits du marula : Utilisés aussi bien pour la production d’alcool artisanal que dans des desserts ou jus. Leur goût acidulé et leur potentiel nutritionnel (riche en vitamine C) en font un fruit très apprécié pendant la saison chaude.

Ces ingrédients sont récoltés à la main, cultivés sur de petites parcelles ou encore cueillis dans le bush, selon les saisons. Leur utilisation ne se limite pas à l’assiette : certains, comme le sorgho fermenté, sont également mis en jeu lors des rituels de passage ou des festivités communautaires. Découvrir ces produits pendant un safari organisé par Hors Pistes Afrique Australe, c’est aller à la rencontre d’une culture culinaire enracinée, durable, et indissociable du quotidien botswanais. Une aventure sensorielle qui commence dès le marché du village et se prolonge autour du feu, bol de ting en main.

Les repas rituels, festifs et leur charge symbolique

Au Botswana, les repas rituels et festifs ne se contentent pas de rassasier : ils incarnent un puissant langage symbolique, vecteur de transmission culturelle et d’affirmation identitaire. Qu’il s’agisse d’un mariage traditionnel, d’une initiation ou d’une cérémonie agraire saisonnière, la nourriture devient un élément central du rituel, chargée de significations sociales, spirituelles et affectives. Chaque plat, chaque ingrédient, est choisi avec soin en fonction de son rôle dans le cycle de la vie ou dans la cosmologie locale. Par exemple, le seswaa servi lors d’un mariage symbolise l’union et le partage, tandis que des infusions de plantes locales accompagnent les rites de guérison chez les San.

Ces repas sont également des moments de renforcement communautaire, où chacun a un rôle précis : les femmes cuisinent et transmettent les recettes aux plus jeunes, les anciens supervisent et tranchent les bêtes à sacrifier, et les convives participent activement au déroulement rituel par des gestes codifiés ou des chants. Ainsi, le simple fait de briser un morceau de viande séchée, de le partager d’une certaine main ou selon un ordre hiérarchique, peut être porteur d’un message sur le rang social, le respect des ancêtres ou la bénédiction du groupe réunifié.

Pour les voyageurs en safari avec Hors Pistes Afrique Australe, être invité à un tel repas rituel, parfois au détour d’une cérémonie ou d’un accueil villageois, représente une expérience d’immersion rare. C’est une occasion de comprendre que dans ces cultures, manger ensemble, c’est honorer la mémoire, affirmer l’identité et rétablir l’équilibre entre les vivants, les ancêtres et la terre nourricière. Aucun mets n’est anodin lorsque chaque bouchée raconte l’histoire d’un peuple.

Femmes, jeunesse et éducation : piliers de l’évolution culturelle

Rôle croissant des femmes dans les sphères communautaires et politiques

Au Botswana, les femmes occupent depuis toujours des rôles essentiels dans la vie culturelle, domestique et économique. Mais au fil des décennies, leurs responsabilités se sont étendues bien au-delà du foyer : aujourd’hui, elles jouent un rôle de plus en plus actif dans les sphères communautaires et politiques, participant au renouvellement des modèles traditionnels. Dans les villages comme dans les centres urbains, on observe un engagement accru des femmes dans les structures décisionnelles, notamment au sein des kgotla (conseils communautaires), où elles sont désormais reconnues comme porteuses d’opinions et d’initiatives importantes. Cette évolution, stimulée par l’accès à l’éducation et les politiques de parité, transforme peu à peu la dynamique sociale botswanaise.

Sur le terrain, cet essor se traduit par une présence féminine très marquée dans les associations locales, les coopératives artisanales et les projets de développement durable portés au cœur des communautés rurales. Dans certaines régions, des cheffes de village ou déléguées en charge de la gestion des ressources ou de la médiation culturelle émergent comme de véritables figures de leadership. Les femmes jouent également un rôle clé dans la préservation et la transmission culturelle, notamment à travers l’enseignement des rites d’initiation, la fabrication d’objets traditionnels ou le maintien des langues locales à la maison.

Lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, observer cette transformation à travers des rencontres avec des artisanes, des éducatrices rurales ou des élues locales permet aux visiteurs non seulement d’appréhender une culture en mouvement, mais aussi de comprendre que l’implication des femmes est au cœur d’un Botswana contemporain où tradition et modernité dialoguent en harmonie. Cette présence féminine, encore parfois discrète, façonne de nouveaux récits, mêlant empowerment, fierté identitaire et futur ancré dans les savoirs communautaires.

Transmission culturelle chez les jeunes générations : écoles et familles

Au Botswana, la transmission culturelle se fait autant sur les bancs de l’école que dans l’intimité des foyers. Dans les villages comme dans les zones urbaines, les systèmes éducatifs n’enseignent pas seulement les matières classiques : ils intègrent aussi des éléments du patrimoine culturel local, comme les langues traditionnelles, les proverbes ou encore l’histoire des groupes ethniques. L’apprentissage du setswana à l’école primaire, par exemple, va souvent de pair avec des cours de chants folkloriques ou des récits issus de la tradition orale, encore très vivace dans certaines régions. Cependant, c’est au sein des familles que se perpétuent les gestes, les chants, les rituels du quotidien – autant de pratiques vivantes transmises par les grands-parents aux enfants autour d’un feu ou à travers les tâches domestiques.

Ce double apprentissage, entre cadre institutionnel et environnement familial, assure la continuité culturelle dans un pays en pleine modernisation. Les rites de passage, les fêtes de village ou la cuisine traditionnelle restent des moments privilégiés d’apprentissage non formel, où les jeunes découvrent non seulement leur patrimoine, mais aussi leur place dans la communauté. Face à l’uniformisation des modes de vie, des projets innovants voient le jour : écoles bilingues, ateliers intergénérationnels, créations artistiques menées avec les anciens… autant d’initiatives qui montrent que le Botswana investit aussi son avenir dans la richesse de sa culture. Une belle démonstration que partir en safari, c’est aussi rencontrer ces jeunes porteurs d’identité en pleine construction, témoins d’un dialogue constant entre racines et renouveau.

Tableau des avancées éducatives et des défis culturels dans les zones rurales

Dans les zones rurales du Botswana, l’éducation se révèle être à la fois une conquête progressive et un défi culturel de taille. Si l’accès à l’enseignement s’est largement amélioré ces dernières décennies grâce aux politiques publiques et aux partenariats communautaires, de nombreuses localités restent confrontées à des obstacles durables, notamment liés à la pauvreté, à l’éloignement géographique ou encore aux tensions entre modernité éducative et traditions locales. Le tableau ci-dessous permet de mieux comprendre les contrastes qui caractérisent l’évolution de l’éducation en milieu rural botswanais :

| Aspect | Avancées éducatives | Défis culturels persistants |

| Accès à l’école | Construction d’écoles primaires dans les villages ; programmes de cantines scolaires ; transport scolaire assuré dans certaines zones reculées | Distances importantes à parcourir à pied ; manque d’écoles secondaires à proximité ; abandons précoces en raison des tâches domestiques ou agricoles |

| Contenu éducatif | Introduction de manuels en setswana ; enseignement de l’histoire culturelle et des langues locales dans certaines écoles | Conflits entre les savoirs traditionnels transmis oralement et les méthodes pédagogiques occidentales standards ; marginalisation de certaines langues et récits communautaires |

| Rôle des enseignants | Formation continue ; sensibilisation à l’interculturalité ; intégration d’enseignants issus des communautés locales | Rotation fréquente des enseignants dans les zones reculées ; distance culturelle entre les éducateurs urbains et les réalités villageoises ; manque de moyens matériels |

| Participation communautaire | Création de comités de parents ; initiatives locales pour construire ou entretenir les bâtiments scolaires | Mésestime de l’éducation formelle dans certaines familles, au profit de la transmission informelle des savoirs pratiques et spirituels |

| Égalité des genres | Meilleure scolarisation des jeunes filles ; campagnes de sensibilisation sur les droits des enfants | Interruption des études après initiation ou mariage précoce ; moindre valorisation des filles instruites dans certaines traditions patriarcales |

Comprendre ces dynamiques, c’est toucher du doigt la complexité d’un Botswana rural en quête d’équilibre entre héritage culturel et aspirations modernes. Pour les voyageurs curieux accompagnés par Hors Pistes Afrique Australe, rencontrer des instituteurs locaux ou visiter une école de village est une manière humaine et authentique de dialoguer avec la jeunesse botswanaise – entre espoirs et racines solidement plantées dans la terre rouge de leurs ancêtres.

Vie moderne et traditions : entre évolution et préservation

L’adaptation des traditions à l’ère numérique et urbaine

Au Botswana, les traditions ancestrales n’ont pas disparu face à la modernité : elles se réinventent, surtout dans les contextes urbains et numériques où vit aujourd’hui une part croissante de la population. Que ce soit à Gaborone, Francistown ou Maun, les jeunes générations composent désormais avec un double héritage : celui des cérémonies villageoises et des outils technologiques. Cette connexion entre passé et futur donne lieu à des formes hybrides fascinantes : danses traditionnelles filmées et partagées sur TikTok, proverbes setswana repris en slogans graphiques sur Instagram, tenues culturelles portées avec fierté lors d’événements publics retransmis en live sur les réseaux sociaux. Internet devient ainsi une nouvelle scène où s’expriment les identités locales, et où les traditions se diffusent au-delà des frontières physiques.

Le numérique sert aussi d’outil de transmission intergénérationnelle. Certains projets éducatifs, soutenus par des ONG ou des initiatives communautaires, visent à numériser les chants anciens, les récits oraux et les savoirs botaniques. Des applications en setswana et kalanga voient le jour pour renforcer la connaissance des langues maternelles chez les urbains, tandis que des plateformes communautaires mettent en relation les artisans de la brousse avec des acheteurs en Afrique australe. Dans les écoles, la technologie n’est pas perçue comme un danger pour la culture, mais comme un relai potentiel de valorisation des traditions.

Cette adaptation ne va pas sans tensions. Certains anciens regrettent que la profondeur spirituelle des rites se perde dans la superficialité des contenus viraux. Mais nombreux sont ceux qui voient, dans cette rencontre entre tradition et technologie, une opportunité de résilience culturelle. Le Botswana moderne n’efface pas ses racines : il les encode, les filme, les chante autrement. Pour le voyageur curieux, suivre un groupe de danse urbaine qui incorpore des pas rituels anciens ou visiter un centre numérique rural qui archive les contes des grands-mères, c’est découvrir une société en pleine mutation – où l’héritage culturel reste vivant, dynamique et connecté au monde.

Les pratiques culturelles en voie de disparition

Au cœur des traditions botswanaises, certaines pratiques culturelles ancestrales sont aujourd’hui en danger d’extinction. L’une des plus préoccupantes concerne la transmission intergénérationnelle des savoirs traditionnels, autrefois assurée oralement par les anciens. Avec l’exode rural croissant et l’influence massive de la modernité, les jeunes générations s’éloignent des dialectes minoritaires, des chants initiatiques, ou encore des techniques artisanales complexes comme la fabrication des objets rituels en bois ou en poterie. Cette perte progressive se manifeste aussi dans la disparition des danses de guérison San – longtemps centrales dans la vie spirituelle du Kalahari – désormais reléguées à quelques événements festifs ou démonstrations touristiques.

Autre exemple, certaines langues vernaculaires comme le Khwe ou le !Xóõ, parlées par moins de quelques centaines de locuteurs, risquent de s’éteindre, faute d’usage quotidien et d’intégration dans le système éducatif. Les trames rituelles du bogwera et du bojale connaissent elles aussi des formes plus symboliques et raccourcies, ou sont complètement négligées dans les milieux urbanisés. Certaines vocalises chantées traditionnelles, jadis codes sociaux très structurés, ne sont plus comprises même par les adolescents des villages. Même les croyances liées à l’environnement naturel — comme les interdits alimentaires ou les tabous sur certaines espèces animales — perdent leur fonction éducative.

Malgré tout, des communautés s’organisent pour faire face : projets de revitalisation linguistique, camps culturels pour jeunes ou encore festivals communautaires dédiés à la mémoire collective prennent de l’ampleur dans différentes régions. Pour les voyageurs curieux accompagnés par Hors Pistes Afrique Australe, ces initiatives offrent une occasion unique de découvrir un patrimoine fragile mais encore vivant, et de le soutenir par une présence respectueuse et engagée. Chaque rencontre devient une chance d’apprendre, mais aussi de participer à sa préservation. Une culture qui se partage, c’est une culture qui survit.

Liste des initiatives locales de sauvegarde du patrimoine immatériel

Au Botswana, la richesse culturelle ne tient pas uniquement aux traditions : elle s’incarne dans de multiples initiatives locales visant à préserver les savoirs, les rites et les langues transmis depuis des générations. Certaines de ces actions sont portées par des communautés rurales, des ONG locales, des coopératives artisanales ou de jeunes leaders soucieux de maintenir en vie l’héritage immatériel de leur région. Voici une liste d’initiatives concrètes rencontrées un peu partout dans le pays, souvent accessibles et observables lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe :

- Kuru Art Project (D’Kar) : collectif artistique San qui valorise les récits cosmogoniques, la mémoire des chasseurs-cueilleurs et les savoirs spirituels à travers la peinture et les arts graphiques. Les revenus générés soutiennent l’éducation et les soins dans la communauté.

- Centres de formation au tissage de paniers (Ngamiland) : ces ateliers dirigés par des femmes Wayeyi et Hambukushu transmettent les techniques de vannerie en mokola tout en générant des revenus à travers le commerce équitable.

- Ateliers de contes et chants traditionnels pour enfants (Francistown et région Nord-Est) : projets menés dans les écoles ou auprès des familles, visant à transmettre les récits oraux Kalanga et à maintenir vivantes les langues minoritaires.

- Festivals saisonniers communautaires : certains villages organisent de petites fêtes locales en parallèle des grands festivals nationaux comme celui de Domboshaba, mettant en valeur des rituels oubliés, des jeux traditionnels ou des recettes anciennes.

- Formations linguistiques intergénérationnelles (Ghanzi et Kalahari central) : consistant à jumeler des aînés San à des jeunes afin de préserver la langue à clics, notamment par des histoires enregistrées et des lexiques visuels simplifiés.

Chacune de ces actions apporte sa pierre à l’édifice d’un patrimoine vivant, ancré dans le quotidien mais résolument tourné vers l’avenir. En optant pour une immersion proposée par Hors Pistes Afrique Australe, les voyageurs ne sont pas de simples spectateurs : ils soutiennent activement ces démarches, en contribuant à faire rayonner des traditions qui n’existent que si elles continuent à être partagées et transmises.

Conseils culturels pour les voyageurs : respect et immersion authentique

Usages et savoir-vivre dans les villages botswanais

Vivre ou séjourner dans un village botswanais suppose avant tout d’adhérer à un code de conduite empreint de respect et d’humilité. Dans ces communautés, la politesse n’est pas simplement un choix : c’est un fondement de la vie sociale. Saluer les personnes — même celles que l’on ne connaît pas — est une règle élémentaire. Un simple dumela prononcé avec le sourire ouvre de nombreuses portes, car l’accueil chaleureux est une valeur partagée, notamment lorsqu’il est accompagné d’une posture respectueuse face aux anciens. Il est courant que les visiteurs s’inclinent légèrement pour saluer les aînés ou qu’ils écoutent avec attention lorsqu’on leur parle, sans interrompre — une manière de témoigner du respect attendu dans tout échange communautaire.

Dans bien des cas, les décisions importantes et discussions collectives se tiennent au kgotla, lieu public où chacun peut s’exprimer, mais où le silence équivaut souvent à une marque d’approbation. Il est donc important de comprendre que le temps de la parole n’est pas individuel mais collectif, et qu’il faut attendre d’être invité à s’exprimer. Lors d’un repas, les invités sont généralement servis les premiers, mais il convient d’attendre que tout le monde soit prêt avant de commencer à manger. Les aliments se partagent dans un esprit de collectivité et générosité, et il est mal vu de gaspiller ou de refuser sans au moins goûter, surtout lors d’occasions rituelles ou festives.

Dans la plupart des villages, les codes vestimentaires restent modestes, surtout pour les femmes. Il est préférable d’éviter les tenues trop dévoilées, notamment lors de visites de lieux sacrés ou de cérémonies. Prendre des photos, bien qu’accepté dans certains cas, mérite toujours une demande de permission explicite, particulièrement lorsqu’il s’agit de personnes, d’enfants ou de rituels. Enfin, offrir un petit mot ou un geste de gratitude (même symbolique) à son hôte renforce le lien social et est souvent accueilli avec joie.

Pour les voyageurs accompagnés par Hors Pistes Afrique Australe, ces codes culturels sont expliqués en amont lors des safaris culturels pour assurer une immersion harmonieuse. Adopter ces usages, c’est bien plus qu’une formalité : c’est une clé précieuse pour accéder à la richesse humaine des villages botswanais, où le vivre-ensemble est une valeur aussi fondamentale que la beauté des paysages.

Comment aborder les peuples San et autres communautés en tant que visiteur

Rencontrer les San ou tout autre groupe communautaire au Botswana est une chance rare, mais cela demande une approche respectueuse et éclairée. Avant tout, il est important de laisser de côté les idées préconçues : les peuples autochtones ne sont pas figés dans le passé, ils vivent une réalité complexe, mêlant traditions et enjeux contemporains. Lors d’un safari culturel avec Hors Pistes Afrique Australe, les échanges sont généralement facilités par des intermédiaires locaux qui connaissent les codes sociaux et linguistiques, garantissant ainsi des rencontres éthiques et enrichissantes pour tous.

Lors de ces visites, l’attitude recommandée est celle de l’observateur humble et curieux. Il est préférable de poser des questions ouvertes plutôt que de formuler des jugements ou des demandes intrusives. Par exemple, demander si l’on peut assister à une démonstration de pistage ou à une danse rituelle plutôt que d’exiger une « performance ». La participation à une activité se fait toujours dans un cadre volontaire et partagé. De même, les photos ne doivent jamais être prises sans consentement explicite, surtout dans les contextes spirituels ou familiaux. Une simple phrase en setswana — comme ke kopa go tsaya setshwantsho (puis-je prendre une photo ?) — peut faire toute la différence.

Enfin, la meilleure manière de montrer son respect est de valoriser les échanges humains authentiques : écouter une histoire au coin du feu, partager un repas simple, tester un mot en langue !Kung ou Naro… Chaque geste compte. En choisissant une immersion guidée avec Hors Pistes Afrique Australe, les voyageurs sont accompagnés pour que ces moments privilégient la dignité des communautés et la sincérité des rencontres. C’est cette posture, mêlant discrétion et intérêt sincère, qui ouvre aux visiteurs les portes d’un autre regard sur le Botswana : celui de la mémoire vivante de ses peuples.

Liste des comportements respectueux à adopter lors d’un safari culturel

Participer à un safari culturel en Afrique australe avec Hors Pistes, c’est bien plus qu’explorer la nature sauvage : c’est aussi entrer en contact avec des cultures ancestrales qui méritent respect et ouverture d’esprit. Afin que chaque rencontre se déroule dans les meilleures conditions, voici une liste de comportements essentiels à adopter pour voyager de manière responsable au sein des communautés locales :

- Saluer systématiquement les habitants : un simple “Dumela” (bonjour en setswana) fait toujours plaisir et établit un climat chaleureux. Le respect commence par les petits gestes.

- Observer avant de photographier : toujours demander la permission avant de prendre une photo, surtout dans le cadre de cérémonies ou d’activités rituelles. Certains moments ne sont pas destinés à être capturés, mais à être vécus dans l’instant.

- Porter une tenue adaptée : évitez les vêtements trop courts ou trop voyants, en particulier lors des visites de villages ou lors d’événements culturels. Une silhouette sobre est perçue comme un signe de respect.

- Respecter les espaces sacrés : certains sites, arbres ou objets ont une signification spirituelle. Ne jamais y toucher sans autorisation, et suivre les instructions locales si des rituels sont en cours.

- Être attentif à la parole des anciens : écouter sans interrompre, attendre son tour pour parler si l’occasion se prête à l’échange. L’oralité est un pilier culturel, il mérite silence et attention.

- Ne pas distribuer d’argent ni de cadeaux directement aux enfants : cela peut créer des déséquilibres locaux. Mieux vaut passer par une organisation ou offrir des dons utiles à la communauté dans son ensemble.

- Privilégier l’échange à la consommation : acheter un objet artisanal ou goûter un plat local, c’est soutenir l’économie tout en tissant un lien réel. Prenez le temps d’échanger avec les artisans et les cuisiniers.

Adopter ces réflexes, c’est non seulement respecter les peuples rencontrés, mais aussi rendre sa propre expérience plus riche et sincère. Les safaris culturels proposés par Hors Pistes Afrique Australe sont conçus pour favoriser des moments d’interconnexion authentiques — à condition d’y venir en tant qu’invité respectueux et curieux, et non en simple spectateur.

Nos circuits

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

Autotour de la Namibie aux Chutes Victoria en Bivouac et Lodge

Rêve Austral

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

Road Trip en Namibie, du Kalahari à Etosha, tout en lodge

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

Autotour de la Namibie aux Chutes Victoria tout en Lodge

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

Combiné Zambie, Botswana & Zimbabwe

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

Découverte complète de la Namibie : Road Trip du Fish River Canyon à Etosha

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

De la Namibie aux Chutes Victoria

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4

Voyage du delta de L’Okavango aux Chutes Victoria

- Quality4.67

- Location4.67

- Amenities4

- Services5

- Price4